UN SCIENTIFIQUE AZERBAÏDJANAIS ALERTE SUR L’ASSECHEMENT DRAMATIQUE DE LA MER CASPIENNE : QUAND REVIENDRA L’ESPOIR ?

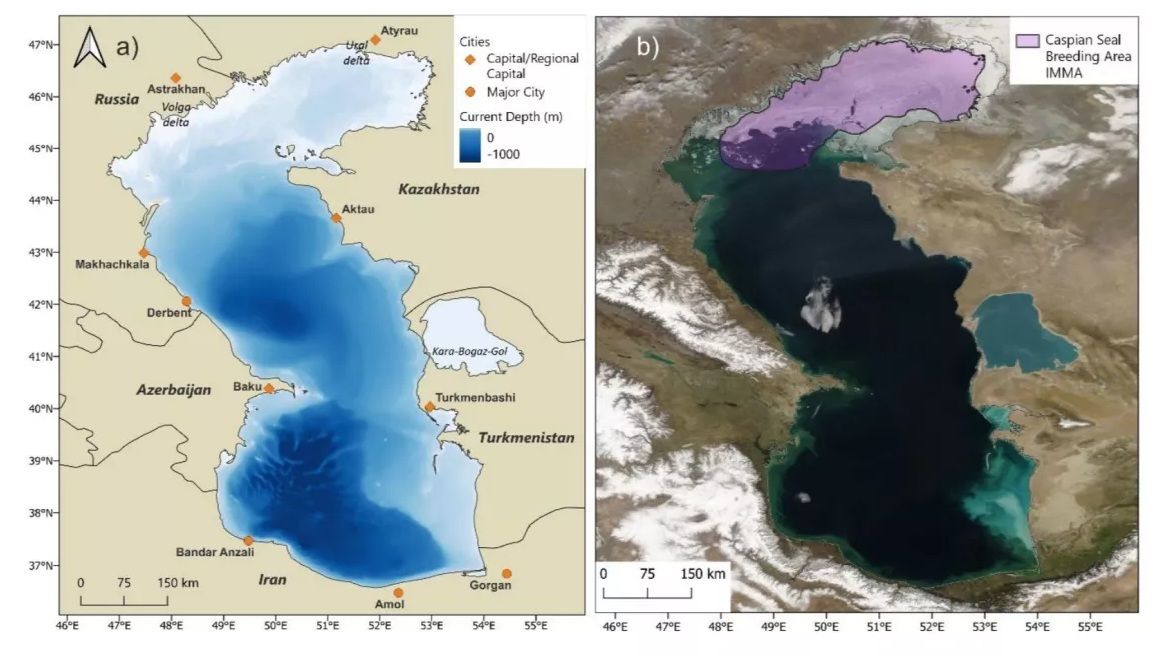

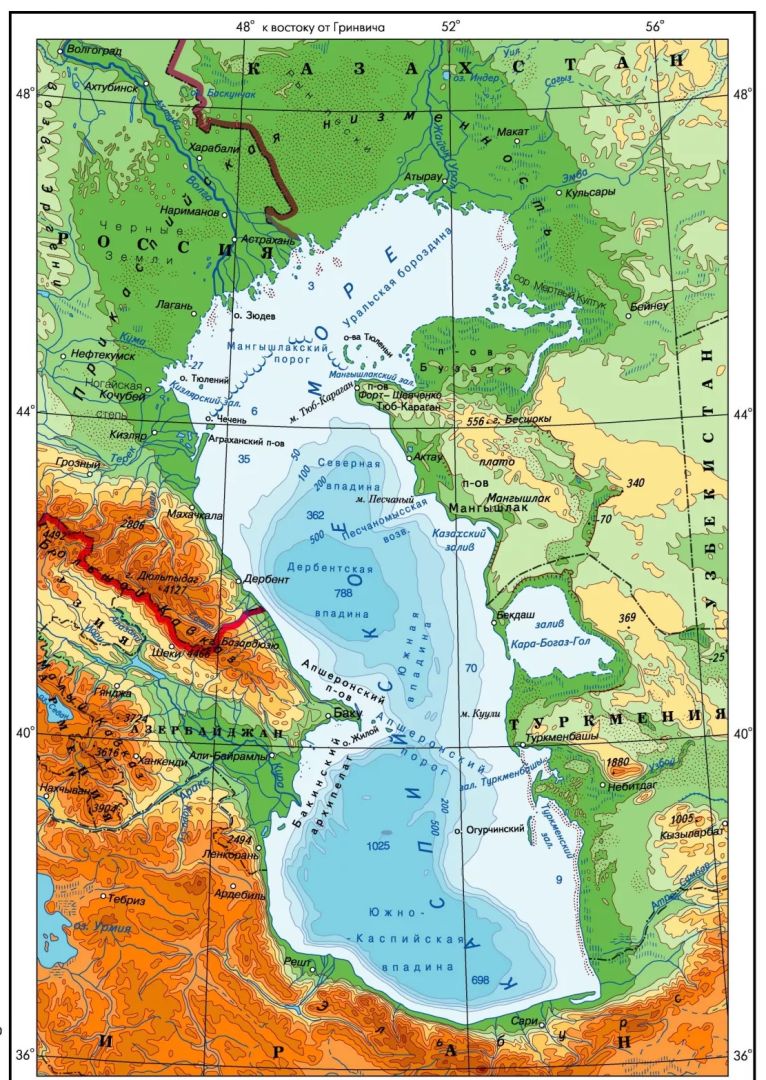

La mer Caspienne, plus grande mer fermée de la planète, connaît depuis plusieurs décennies une baisse rapide et inquiétante de son niveau. Selon le docteur Amir Aliyev, docteur en sciences géographiques et chef du département de géomorphologie des côtes et du fond marin de la mer Caspienne à l’Institut de géographie Hasan Aliyev, cette situation est principalement causée par la diminution du débit de la Volga et l’accélération de l’évaporation liée au réchauffement climatique mondial.

Dans une interview accordée à Report, relayée par caliber.az, le chercheur a affirmé que la combinaison de ces deux facteurs provoque un déséquilibre hydrologique alarmant, menaçant à terme les écosystèmes et les activités humaines de la région.

Les barrages sur la Volga ne sont pas les principaux responsables

Contrairement à certaines opinions répandues, les barrages construits sur la Volga ne seraient pas la cause majeure du recul de la Caspienne.

« Je pense que les ouvrages hydrauliques n’ont pas d’influence significative sur ce phénomène. Les barrages sur la Volga existaient déjà à des périodes où le niveau de la Caspienne augmentait comme il diminuait », a précisé le professeur Aliyev.

Selon lui, le véritable problème réside dans la baisse du volume des eaux fluviales et dans l’intensification de l’évaporation, conséquence directe du changement climatique global.

Deux siècles d’observation et des millénaires de variations naturelles

Les mesures systématiques du niveau de la mer Caspienne ont commencé en 1837, il y a près de deux siècles. Toutefois, les données géologiques et historiques permettent de retracer ses fluctuations sur plusieurs millénaires.

Jusqu’aux années 1930, le niveau de la mer était relativement stable. Puis, une forte baisse s’est amorcée, entraînant une perte de 3,2 mètres jusqu’en 1978. De 1978 à 1995, la tendance s’est inversée : la Caspienne a gagné 2,5 mètres, provoquant l’inondation de vastes zones côtières.

« Depuis 1996, le niveau a de nouveau chuté de 2,3 mètres, et le processus se poursuit encore aujourd’hui », a expliqué le scientifique. « La mer Caspienne est un bassin fermé, principalement alimenté par les rivières. Mais avec la hausse des températures, l’évaporation s’accélère tandis que le débit des cours d’eau diminue. »

Des cycles naturels de 100 à 150 ans

Le chercheur souligne que ces changements s’inscrivent dans une cyclicité naturelle :

« Tous les 100 à 150 ans, le niveau de la Caspienne baisse, avant d’entamer une nouvelle période de remontée. »

Les archives historiques indiquent que le niveau le plus élevé de la mer a été enregistré entre 1805 et 1810.

« Au cours des 4 000 dernières années, ce cycle s’est répété huit fois. Selon nos prévisions, le niveau de la mer pourrait encore baisser de 1 à 1,5 mètre d’ici 2040–2050, avant de remonter », a précisé le professeur Aliyev.

Des signes récents d’espoir

Malgré la gravité de la situation, les données récentes offrent un léger motif d’optimisme.

« Les observations des trois dernières années montrent un ralentissement du rythme de la baisse. Alors qu’elle atteignait auparavant 25 à 30 centimètres par an, elle n’est plus que de 15 à 17 centimètres, » indique le scientifique.

Adapter les politiques aux cycles naturels

Malgré les pertes environnementales et économiques déjà visibles, Amir Aliyev reste confiant dans le retour progressif de la mer Caspienne à son niveau naturel.

« La mer suit ses cycles. Elle finira par se reconstituer. Nous devons simplement adapter nos stratégies et nos infrastructures à ces rythmes naturels », conclut le professeur.

Ainsi, au-delà de la préoccupation scientifique, son message se veut un appel à la vigilance et à la planification écologique : préserver la Caspienne, c’est préserver l’équilibre climatique et économique d’une région qui dépend depuis toujours de cette mer unique.