L’AZERBAÏDJAN, FER DE LANCE DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL MONDIAL

Paris / La Gazette

L'Azerbaïdjan est l’un des contributeurs les plus actifs au monde dans la préservation et la restauration du patrimoine matériel et immatériel.

Le 13 juillet 2025, dans le cadre de la 47ème session du Comité du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, se tenait à Paris une conférence, organisée notamment sous l’égide de la Commission Nationale de la République d'Azerbaïdjan pour l'UNESCO, de la Mission Permanente de l'Azerbaïdjan auprès de l'UNESCO et de l'Agence de presse Trend, dédiée à la contribution de l’Azerbaïdjan à la mission de l’UNESCO dans la protection du patrimoine mondial.

On rappelle que la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel a été adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO, le 16 novembre 1972. Cette même conférence a adopté le 16 novembre 1972 la recommandation concernant la protection sur le plan national du patrimoine culturel et naturel. L’Azerbaïdjan a rejoint l’UNESCO dès son indépendance, et la vieille ville de Bakou a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial il y a 25 ans exactement.

Depuis, l’Azerbaïdjan est l’un des contributeurs les plus actifs au monde dans la préservation et la restauration du patrimoine matériel et immatériel.

La préservation du patrimoine mondial : plus qu’une nécessité : une urgence

L’ancien président de la République Française Édouard Herriot disait : « La culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié ». On pourrait tout aussi bien dire : « Le patrimoine, c’est ce qui reste quand on a tout perdu ».

Le patrimoine culturel, c’est l’empreinte du travail, de la vie, de la pensée des femmes et des hommes qui nous ont précédé dans le temps. C’est l’héritage qu’ils nous ont légué. Perdre un élément du patrimoine culturel mondial, c’est perdre une partie de notre mémoire. Or cet héritage est aujourd’hui plus que jamais en danger, en raison des trafics illicites et surtout à cause des guerres qui ne respectent plus aucune règle. Il suffit d’évoquer la destruction des statues d’Afghanistan, la dégradation des vestiges de Palmyre en Syrie, des sites romains de Cyrène et de Leptis Magna en Lybie, des musées en Irak.

Heureusement, depuis 80 ans l’UNESCO a accompli un travail considérable pour sauver et préserver le patrimoine culturel mondial, matériel et immatériel.

Pour réussir sa mission, il a besoin d’aide, et par bonheur, il en trouve. L’un des exemples les plus remarquables est celui de l’Azerbaïdjan qui fourni un travail inouï en matière de sauvegarde de la mémoire du monde, notamment grâce à la contribution de la Fondation Heydar Aliyev.

L’engagement de la Fondation Heydar Aliyev

Ainsi, en France par exemple, et ce depuis 2009, la Fondation Heydar Aliyev s’est engagée dans la restauration de plusieurs édifices, comme les magnifiques vitraux datant du XIVe siècle de la cathédrale de Strasbourg. Un projet suivi par la restauration de sept autres églises datant des X-XII siècles : celles de Saint-Hilaire, de Fresnay-aux-Sauvage, de Saint-Hilaire-la-Gérard, de Tanville, de Courgeot, de Saint-Paterne et de Réveillon dans la Sarthe. La Fondation a d’ailleurs également financé des projets culturels, comme en 2007 la restauration de chefs-d'œuvre érodées par le temps dans le parc du château de Versailles, comme la statue de l'Amazone (1685-1693) de Jacques Buirrette et la Coupe à anses ornée de têtes de faune (1687-1705) de Claude Bartenne, toutes deux inscrites sur la Liste du patrimoine mondial en 1979.

L’Azerbaïdjan est le pays à majorité musulmane qui a le plus contribué à la préservation du patrimoine religieux chrétien. La directrice de la Fondation, Mehriban Aliyeva, s’est rendue au Saint-Siège à six reprises, en novembre 2011, en juin 2012, juin 2014, février 2016, septembre 2018 et février 2020. Le 22 juin 2012 une « Convention sur la restauration des catacombes romaines de Saint Marcellin et Pierre », martyrs victimes, au début du IVe siècle, des persécutions de l’empereur Dioclétien, a été signée à Rome entre la Fondation Heydar Aliyev et la Commission pontificale d’Archéologie sacrée. En application de cette convention, des travaux de restauration ont été effectués pendant 3 ans. Ces catacombes, considérées comme des exemples du patrimoine artistique de Rome, datant de IIIe-Ve siècles, ont pu, grâce à ces travaux, être pour la première fois ouvertes au public. La cérémonie officielle d’inauguration des catacombes a eu lieu le 23 février 2016 avec la participation de la Présidente de la Fondation.

Entre 2013 et 2014, 16 manuscrits enluminés du patrimoine poétique médiéval de l’Azerbaïdjan, 11 autres datant de la Rome antique, et 65 autres incunables ont été numérisés. En 2015-2016, Mehriban Aliyeva et Jean-Louis Bruguès, archiviste et bibliothécaire du Vatican ont signé un accord portant sur la restauration et la numérisation de nouveaux manuscrits qui demeurent tous la propriété de la Bibliothèque apostolique du Vatican.

Deux autres accords ont été signés le 3 juin 2014 entre la Fondation et le Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican sur la restauration du monument de Zeus et sur des travaux de reconstruction de la chapelle Sixtine au musée du Vatican.

Le 23 février 2016, une nouvelle « convention sur la restauration des sarcophages des catacombes de Saint-Sébastien » a été signée avec la Commission pontificale, et l’inauguration des catacombes restaurées a eu lieu le 26 septembre 2018 dans le complexe de l’église-musée de Saint-Sébastien. Les catacombes de Saint-Sébastien datant de IIIe siècle sont l’un des rares cimetières de l’Église primitive encore accessible.

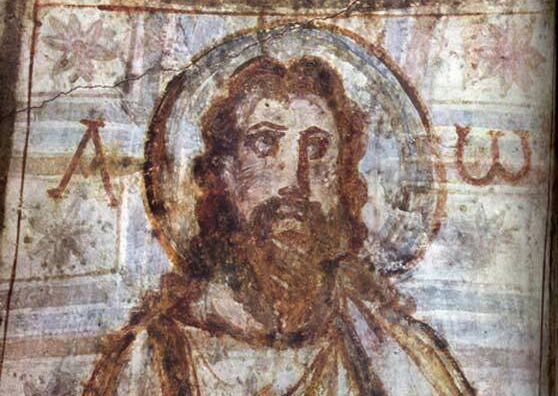

Par ailleurs, le 28 février 2019, une autre convention a donné le départ des travaux de restauration des catacombes de Commodilla, datant du IVe siècle, particulièrement célèbres par la sépulture des Saints Félix et Adauctus. Il s’agit de la réparation des peintures murales uniques qui se trouvent à cinq mètres sous terre dans les catacombes de Commodilla et qui sont d’une grande importance culturelle et scientifique. En particulier, les peintures murales du « cubicule de Leon », représentant des scènes bibliques, datables de IVe siècle. L’aspect scientifique de ce projet est également très important, et les archéologues italiens ont déclaré que chaque jour de travaux de restauration dans les catacombes de Commodilla sur les fresques anciennes aide à mieux comprendre comment la peinture chrétienne précoce s’est développée, ouvre de nouvelles pages, jusqu’alors inconnues, de l’histoire de Rome elle-même.

La « Convention entre la Fondation Heydar Aliyev et la Fabbrica di San Pietro in Vaticano sur les travaux de restauration de l’acropole sous la basilique de Saint-Pierre et du sanctuaire de Saint Léon le Grand dans la Basilique », signée le 28 février 2019, a permis à l’oeuvre du sculpteur italien Alessandro Algardi, réalisée dans les années de 1640-1653 de retrouver son lustre. Elle représente la rencontre entre le Pape Léon Ier et l’Empereur des Huns Attila, qui a abandonné la conquête de Rome après les appels du Pontife.

Enfin, la Fondation Heydar Aliyev a fortement contribué à la restauration de la chapelle Sixtine.

Pour le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil Pontifical pour la Culture, ces projets dépassent largement la simple action de préservation du patrimoine culturel humanitaire mondial, mais ils contribuent à la consolidation du dialogue entre monde musulman et monde chrétien.

Ces actions en faveur du patrimoine catholique ont valu à la présidente de la Fondation d’être décorée par le pape, en février 2020, de la Grand-Croix de l’Ordre de Pie IX, le plus haut grade de cet ordre instauré en 1847. L’Ordre de Pie IX est la plus haute distinction du Saint-Siège pouvant être reçue par un laïc.

L’Azerbaïdjan est par ailleurs l’initiateur du Forum mondial sur le dialogue interculturel, un rendez-vous biennal à Bakou depuis 2011, organisé en partenariat avec l’UNESCO, l’Alliance des civilisations de l’ONU, le Conseil de l’Europe et l’ISESCO. Ce forum – souvent appelé Processus de Bakou – reflète la conviction de l’Azerbaïdjan que la préservation du patrimoine va de pair avec le dialogue des cultures et la paix.

Pourquoi l’Azerbaïdjan s’investit autant dans la préservation du patrimoine ?

Il y a à cela trois raisons principales.

La première est que l’Azerbaïdjan possède lui-même une richesse culturelle peu commune, avec un foisonnement de peintres talentueux, de musiciens de premier plan. La musique traditionnelle, le Mugham, est d’ailleurs inscrite au patrimoine immatériel de l’Unesco. Son patrimoine matériel est également unique. Il suffira d’évoquer Icherisheher , la vieille ville de Bakou, le site préhistorique du Gobustan ou les palais des Khans, les caravansérails, notamment de la région de Sheki.

La seconde raison tient au fait que sa sensibilité sur ce sujet a été exacerbée par les graves détériorations qu’a entrainées l’occupation du Karabakh. Les trésors culturels de Choucha, Agdham, les sites religieux chrétiens, ont été ravagés et pillés. L’Azerbaïdjan consacre aujourd’hui des efforts spectaculaires pour reconstruire les mosquées et les monastères vandalisés, retrouver les tapis volés, réhabiliter les palais et monuments dégradés.

La troisième raison est que l’Azerbaïdjan est l’un des rares pays au monde à faire du multiculturalisme et de la coopération inter-religieuse une politique d’État. Ce pays laïque considère que les différences, loin d’être un facteur de divisions, contribuent à l’unité de la nation. Il y a plus de 40 ethnies et confessions en Azerbaïdjan. L’État s’attache à permettre aux différentes communautés de conserver leurs spécificités culturelles, encourage la pratique religieuse, et participe fortement à la restauration et à l’entretien du patrimoine religieux, lieux ou objets de cultes, sans aucune discrimination.

Cette politique multiculturaliste est un état d’esprit, et s’applique par conséquent hors de frontières de l’Azerbaïdjan ; voilà pourquoi l’État et la Fondation Heydar Aliyev apportent leur soutien à des missions à l’étranger. On en a cité quelques-uns, on peut aussi ajouter, entre autres, la contribution financières, aux côtés l’UNESCO, à la restauration du secteur culturel d’Haïti suite au séisme de 2010, à la restauration des objets du musée de l’Islam du Caire, au développement de formations pour la conservation du patrimoine en Afrique.

Lors d’une session de l’UNESCO en 2019, la présidente de la Fondation Heydar Aliyev avait cité une phrase de l’architecte azerbaïdjanais Memar Ajami : « Nous partirons mais le vent continuera à souffler, nous mourrons, mais l’héritage continuera de vivre ». L’Azerbaïdjan poursuivra sa mission pour que l’avenir lui donne raison.

Jean-Michel Brun

Photo : Christ barbu (fresque des catacombes de Commodilla - Vatican) Photo Wikipedia